Contexte archéologique et historique du site.

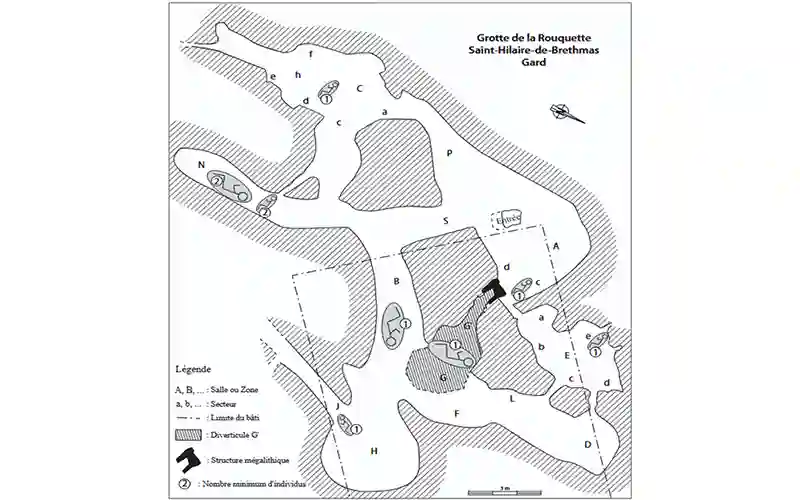

Le site de la Rouquette situé à Saint-Hilaire de Brethmas, dans le Gard, au cœur du Languedoc central, au sein du bassin alésien. Il s’agit d’un petit aven[1] à deux entrées, dont l’une est aujourd’hui obstruée, implanté à proximité d’une résurgence pérenne. Ce contexte topographique particulier a favorisé la conservation et la fréquentation du site sur une longue période.

Les premières investigations archéologiques remontent à 1948, lorsque J. Salles, M. Brousse et M. Louis y ont réalisé des sondages initiaux. Ce n’est toutefois que dans les années 1990, entre 1993 et 1996, que des fouilles majeures ont été conduites par le Groupe Alésien de Recherches Archéologiques (GARA), sous la direction de J. Salles, R. Scimia et S. Varéa. Ces travaux ont été largement publiés, notamment par J. Salles[2] ; R. Scimia et S. Varéa (1996)[3] ainsi que par Marc et Marie-Christine Bordreuil[4] et d’autres chercheurs. Merci à eux pour leurs travaux de recherche.

Fonctionnalité et occupation du site.

La grotte de la Rouquette présente une occupation aux fonctions multiples. Elle a d’abord servi de sépulture collective, notamment durant la phase dite Fontbouisse. En parallèle, l’aven a également été utilisé comme dépotoir naturel où ont été rejetés des matériaux variés (tessons de céramique, restes fauniques, objets divers) probablement issus d’un habitat situé en surface. On y a aussi identifié des cachettes destinées à conserver du mobilier, comme le groupe de Ferrières, et une hypothèse d’atelier de métallurgie du cuivre a été avancée, témoignant d’activités artisanales spécifiques.

La fréquentation du site s’étale sur plusieurs phases chronologiques. Le Néolithique final 1, ou phase Ferrières, couvre environ la période 3200/3100 à 2900/2800 av. J.-C., suivi par le Néolithique final 2, phase Fontbouisse, de 2900/2800 à 2400/2300 av. J.-C. On note également une présence limitée du Campaniforme[5] vers 2500 av. J.-C., avec seulement quelques tessons et une épingle en béquille. Enfin, la présence de tessons à cordons digités[6] suggère une fréquentation possible au Bronze ancien[7].

Mobilier archéologique et éléments remarquables.

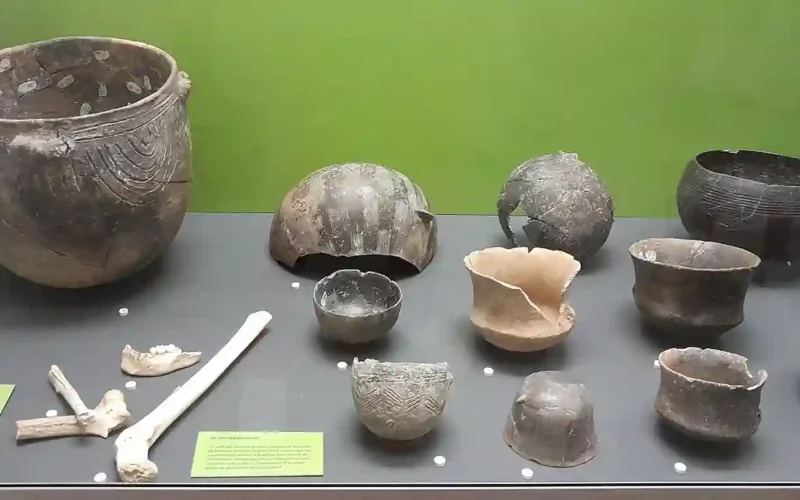

Le mobilier archéologique recueilli est particulièrement riche et diversifié.

- Céramique.

Plus de 700 kilogrammes de tessons ont été collectés, reflétant plusieurs styles distincts : les marmites typiques de la culture Ferrières, les bols à chevrons caractéristiques de la phase Fontbouisse, ainsi qu’un corpus campaniforme non formellement confirmé.

- Métallurgie et objets en métal.

Le site a livré des perles en cuivre, éléments de parure, ainsi que deux perles en plomb. Parmi les pièces remarquables figure une épingle en béquille, emblématique du style campaniforme, soulignant une activité métallurgique déjà active au IIIème millénaire avant notre ère.

- Parure et objets divers.

Parmi les objets rares, une perle en pâte de verre datée entre environ 2660 et 2045 av. J.-C. a été mise au jour. On a également découvert un bouton en os de bœuf, une pendeloque[8] bilobée en calcite, ainsi que divers objets en os, à la fois utilitaires et décoratifs.

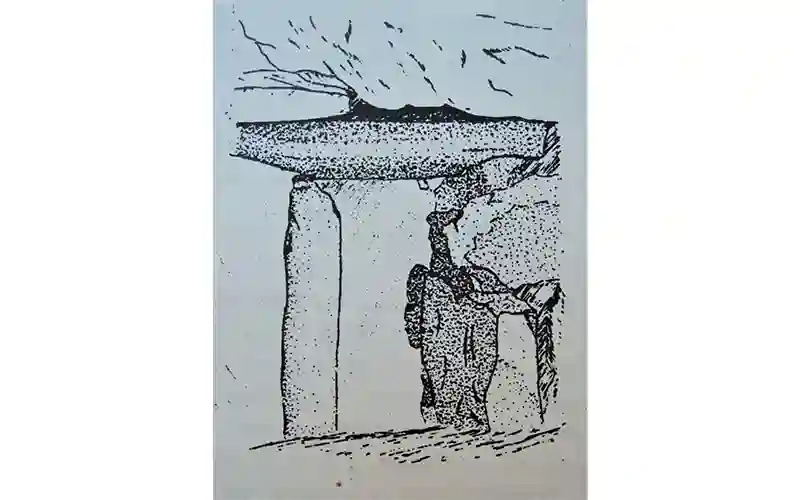

- Statues-menhirs et stèles anthropomorphes.

Un aspect unique du site réside dans le réemploi de fragments de statues-menhirs, de style Perrière ou Ferrières, qui ont été incorporés dans la construction d’un couloir mégalithique menant à une salle sépulcrale. Parmi ces fragments, la stèle n°1, surnommée « Dame de La Rouquette », présente un torse féminin avec seins et plastron sculpté. La stèle n°2, haute de 25 cm, montre un visage anthropomorphe gravé avec des pastilles en bas-relief pour les yeux et une main droite aux doigts distincts. Une dalle de couverture gravée d’un double pectoral complète ce dispositif. Ces éléments témoignent d’un possible bris intentionnel des statues pour un réemploi à visée rituelle ou symbolique.

Données funéraires et anthropologiques.

Les sépultures identifiées sont de nature primaire ou secondaire[9], avec de nombreux remaniements qui ont engendré une forte dispersion des ossements, perturbés tant par des causes naturelles qu’anthropiques. À ce jour, un minimum de dix individus a pu être identifié : quatre adultes et six enfants âgés entre 18 mois et 10 ans.

Les zones sépulcrales sont réparties dans plusieurs secteurs : la galerie N, où ont été découverts deux adultes et deux enfants ; la salle A (deux enfants) ; la salle E (un enfant) ; le secteur JH (un enfant) ; ainsi que les diverticules[10] G et G’ (deux adultes). Certaines sépultures présentent des associations significatives avec du mobilier : dans le diverticule G’, un adulte reposait avec une pendeloque, des outils lithiques en silex de Collorgues, et un vase de style Fontbouisse ; dans la salle A, un enfant de 18 mois était inhumé à proximité d’une stèle gravée.

Industrie lithique.

L’industrie lithique exploite plusieurs matières premières : du silex bédoulien importé depuis le Vaucluse, principalement utilisé pour la fabrication d’armatures, et du silex ludien[11] local (Collorgues/Monteils), employé pour un débitage laminaire. Le corpus comprend des couteaux à bords lustrés, des armatures de flèches et divers débris. La proximité des dépôts lithiques avec les ossements suggère une fonction funéraire de certains outils, en lien avec le mobilier associé aux sépultures.

Pour résumer :

la grotte de la Rouquette constitue un site emblématique du Néolithique final dans la région du Gard. Sa richesse matérielle, la diversité de ses usages (sépulture collective, dépôt, atelier) et la présence remarquable de réemplois symboliques de statues-menhirs en font un témoin majeur des pratiques culturelles. L’occupation pluriséculaire, allant du Ferrières jusqu’au début du Bronze ancien, offre une fenêtre exceptionnelle sur les rites funéraires, les activités artisanales et les représentations symboliques des populations chalcolithiques[12] installées dans la région cévenole.

[1] Un aven est une cavité dont l’accès s’ouvre dans le sol et qui présente sur tout ou partie de son développement la forme d’un puits vertical, ce qui la rend difficilement accessible sans matériel spécifique.

[2] Salles J., Brousse M., Maurice L., 1950 – « La grotte de la Rouquette (Commune de Saint-Hilaire de Brethmas, Gard) », Rivista di Studi Liguri, Anno XVI, n° 1-3, p. 107-117.

[3] Scimia R., Varéa S. 1996. La grotte de la Rouquette, Saint-Hilaire de Brethmas (30), au Néolithique final, Alès, GARA, 154 p.

[4] Remicourt M., Bordreuil M., Bordreuil M-C, 2012, Les industries lithiques de la fin du Néolithique dans quelques grottes sépulcrales des garrigues et des piedmonts cévenols du Gard, in Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du Néolithique en Europe occidentale, dir Sohn M., Vaquer J., p. 213-238.

[5] Le Campaniforme ou la culture campaniforme est une culture qui se développa en Europe et en Afrique du nord au cours du IIIème millénaire avant JC. Elle doit son nom aux gobelets céramiques en forme typique de cloche retrouvés dans les sépultures.

[6] Cela signifie un fragment de poterie (tesson) orné d’un cordon en relief, c’est-à-dire une bande de terre ajoutée sur la surface de la céramique, sur lequel des empreintes digitales ont été volontairement marquées. Digité signifie avec les doigts.

[7] Début du IIème millénaire avant JC.

[8] Objet suspendu, généralement de petite taille, destiné à être porté en pendentif ou accroché à un vêtement, une parure ou un objet.

[9] Sépulture primaire, se dit d’un corps où le défunt est inhumé directement dans sa position d’origine, sans avoir été déplacé ; contrairement à la sépulture secondaire où les restes sont déplacés après la décomposition.

[10] Petite cavité latérale d’une grotte.

[11] En comparaison du bédoulien, le silex ludien est de moindre qualité, plus granuleux mais davantage présent dans le Gard.

[12] Qui ont vécu à l’âge du cuivre. Pour la partie occidentale, entre le Vème et le IIème millénaire av JC.