Le tracé.

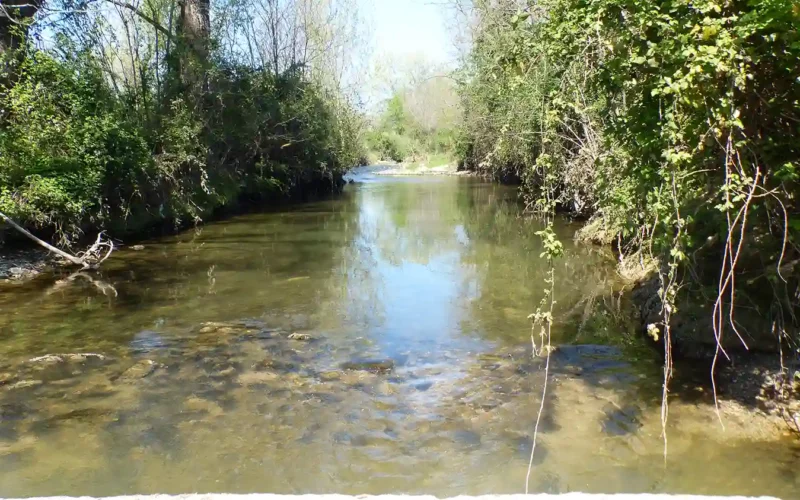

Comment parler de Tribies sans parler de l’Avène qui le traverse et qui a toujours rythmé sa vie. L’Avène est une rivière d’une vingtaine de kilomètres de long qui prend sa source dans le massif du Rouvergue à 695m d’altitude (au-dessus de La Grand’Combe) et termine sa course dans le Gardon à Saint-Hilaire de Brethmas.

L’Avène traverse une première agglomération celle de Pont d’Avène, puis passe à l’est de Rousson et de son Castellas, pénètre dans Salindres dont l’usine de produits chimiques n’a pas toujours été un bienfait pour ses eaux, se perd quelque peu dans les collines de Saint Privat des Vieux pour finalement pénétrer dans la commune de Saint-Hilaire au pied des falaises de la Bedosse. L’Avène borde, à l’est, la Jasse de Bernard et peu après se mettait au travail en actionnant les meules du moulin à huile du juge. Depuis plusieurs décennies, ce moulin s’est arrêté comme d’ailleurs s’était arrêté, bien avant, le moulin de Tribies à la sortie dudit hameau.

Une vie au bord de l’Avène.

Comme on le constate, l’Avène a toujours joué un rôle important dans la commune. Sous la Révolution, elle a même permis de changer le nom du village. Les saints et le clergé n’étaient plus en « odeur de sainteté » et les particules nobles non plus. Saint-Hilaire de Brethmas est donc devenu, pour quelques années seulement, Brethmas Avesnes en 1793.

Le 10 février 1956, lors d’un épisode de froid, le thermomètre descend à -18° C, ce qui provoque la mort de beaucoup d’oliviers dans la région. L’Avène est prise par 60 cm de glace et les enfants en profitent pour y faire des glissades…

Des souvenirs des anciens, on se baignait dans l’Avène l’été et pour ceux (surtout celles) qui n’avaient pas la chance d’avoir un puits, les corvées de linge rythmaient la vie locale.

Avant 1960, l’Avène était une rivière pleine de vie. Les poissons (carpes, brochets, truites) faisaient le bonheur des pêcheurs. Les enfants venaient se baigner lors des journées chaudes. Il n’était pas rare de voir une vingtaine de baigneurs et même quelques bateaux. Puis à partir de 1963, la pollution a eu raison de ces ébats et des poissons.

L’usine d’aluminium de Salindres.

Régulièrement, dans les délibérations du conseil municipal, il est fait état des problèmes de pollution générés par l’usine chimique de Salindres. Henry Merle fonde, le 25 janvier 1855, la Société Henry Merle et Compagnie. Cette industrie est liée à l’environnement et à la disponibilité de certaines ressources naturelles : présence autour de Salindres de minerais, comme le calcaire, la pyrite, riche en sulfate, de Saint-Julien-Les-Rosiers, le charbon d’Alès et la proximité relative de la Camargue pour fournir du sel, depuis les Salins-de-Giraud. Ces matières ont permis de produire, dès 1855, de la soude caustique et de l’acide sulfurique.

La production de soude caustique et l’approvisionnement en bauxite de Provence et de l’Hérault, vont permettre la production d’un nouveau métal, l’aluminium. Salindres détient ainsi le plus ancien site industriel producteur d’aluminium au monde : la production débute en 1860 jusqu’en 1889. C’est, pendant presque 30 ans, la seule usine de production d’aluminium au monde. Malheureusement, les effets sur l’Avène, en aval, vont être immédiats.

Le 18 septembre 1864, un grave problème est étudié par le conseil municipal : l’absence d’eau pendant l’été et la malfaisance des eaux de l’Avène. Le maire François Jalaguier expose que toutes les années, pendant l’été, le village de Saint-Hilaire est absolument dépourvu d’eau, non seulement, pour abreuver les bestiaux mais même pour les besoins du ménage. De plus, ses eaux sont chargées de carbonate de chaux, sont insalubres, surtout depuis que l’usine chimique de Salindres y déverse ses rejets, occasionnant souvent des maladies et même la mort d’animaux qui vont s’y abreuver. Le maire ajoute qu’il a écouté les justes réclamations des habitants, et le vœu qu’ils ont formé de voir amener au village les eaux de la fontaine de la Rouquette, travail peu coûteux et qui apporterait, dans notre localité, la salubrité et la commodité si nécessaire à la vie rude et pénible du travailleur.

Le 4 avril 1898, le conseil municipal décide l’envoi d’une pétition à la préfecture du Gard pour se plaindre de la contamination des eaux de la rivière, par les résidus provenant de l’usine de Salindres. De même, durant l’entre deux guerres, en août 1924, le conseil municipal proteste contre l’évacuation des eaux résiduaires de l’usine de Salindres dans la rivière.

En 1947, le maire expose au conseil municipal qu’il a fait acquisition de quatre bonbonnes pour faire des prélèvements dans l’Avène afin de constater les déversements, dans cette rivière, des eaux polluées de l’usine de Salindres.

Au XXIème siècle, les problèmes continuent, puisque l’ONG Générations Futures a prélevé, en juin 2024, des taux record dans les cours d’eau environnants de l’usine et notamment dans l’Avène[1]. A défaut de la situation sociale générée par les futurs licenciements, espérons, au moins, que la situation environnementale s’améliore, puisque le groupe Solvay a annoncé la fermeture de ses activités industrielles à Salindres en 2025.

De la crue décennale à la crue régulière.

L’Avène, comme tous les cours d’eau méditerranéens, a aussi ses moments de colère, avec des crues spectaculaires, voire dramatiques.

La chronologie des inondations recensées, depuis l’an 1295, confirme la permanence et la périodicité très irrégulière de ses pluies diluviennes. Plusieurs saisons de relative sécheresse alternant avec des automnes particulièrement arrosés. Nos ancêtres paysans qui devaient composer avec les caprices de la nature et les excès climatiques s’organisaient en conséquence.

Depuis plus d’un siècle, parmi les années les plus humides, on relève : 1903, 1907 avec 6 inondations entre la fin septembre et le début novembre, 1915, 1923, 1928, 1929, 1932 dont trois crues en 10 jours au mois de septembre, 1933 dont trois crues en 15 jours à partir du 26 septembre. Monsieur Bergès, né à Saint-Hilaire en 1918, se souvient bien de la crue du 8 octobre 1933 : « l’Avène avait lessivé le tablier du pont de la Jasse, les parapets constitués par les blocs de pierre avaient été emportés par les flots. Le Rieu et l’Avène réunis formaient un immense fleuve entre l’ex bureau de tabac, d’un côté, et le pied de la montée de Granat de l’autre ». À cette époque, la commune comptait 1 200 habitants et les constructions dans la zone du Rieu, sur les versants ou dans le lit majeur de l’Avène, étaient rares. Par la suite, les années 1938, 1943, 1951, 1955 (crues en janvier et février) et 1957 furent aussi bien arrosées. Puis, vint la tristement célèbre crue centennale de 1958 qui fait une trentaine de morts entre Anduze et Boucoiran. En réalité, il y eut, cet automne là, deux épisodes pluvieux très rapprochés : un premier à la fin septembre et un second le 4 et 5 octobre. M. Bergès raconte : « le 30 septembre, au volant de ma voiture, je suis passé in extremis à proximité du pont neuf à Alès, le Gardon commençait à envahir le virage au début de l’avenue Carnot. Arrivée à la Jasse, je l’ai signalé à des collègues incrédules puisque l’Avène n’avait presque pas bronché dans son lit. Par contre, quatre jours plus tard, à la suite de nouvelles trombes d’eau, l’Avène débordait à son tour ».

Les délibérations du conseil municipal montrent qu’à plusieurs reprises la commune doit engager des travaux pour réparer les dégâts. C’est, par exemple, le cas en 1907 avec une subvention de 2 600F attribuée à Saint-Hilaire, par le Préfet, pour refaire les chemins dévastés, ou encore en 1923 avec une grande inondation qui recouvre le pont de l’Avène.

Au cours de la période 1959-2002, les phénomènes pluvieux et les inondations se sont succédés avec, semble-t-il, une accélération ces 20 dernières années. Dans l’atlas des zones inondables du Gard, on trouve les statistiques, par commune, du nombre de classements en catastrophe naturelle entre 1984 et 1998. On aboutit au résultat suivant, Saint-Hilaire décroche la 5ème place sur les 353 communes du département avec sept épisodes. Seules les communes de Bagnols-sur-cèze, Nîmes, Beaucaire et Pont-Saint-Esprit font pire que Saint-Hilaire. Nul doute que les épisodes cévenols de 2001, 2002, 2014 et 2015 ne vont pas faire reculer la commune dans ce triste classement.

En 2002, 600 mm d’eau se sont abattus sur le Grand Alès ; dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre 2002, il tombe en 15 heures l’équivalent d’une année de pluie à Paris pour un bilan tragique sur Alès de sept morts.

Sur la commune, le moulin de Tribies a été plusieurs fois fortement touché : il y avait 2,45 m d’eau à l’intérieur en 2002, et l’Avène arrivait au niveau du 1er étage à 2,35 m en 2014. La crue du 9 octobre 2002 fera 27 morts dans la région. Un macaron sur le four à chaux matérialise cette subite montée des eaux.

La ripisylve.

Au bord des cours d’eau, se développe une forêt naturelle appelée la ripisylve qui assure des fonctions biologiques écologiques et paysagères. La végétation y est diversifiée et étagée en plusieurs strates. Elle procure un habitat à de nombreuses espèces animales qui y trouvent alimentation (insectes, baies, débris végétaux), abris et lieux de reproduction.

L’entrelacs racinaire des arbres stabilise les berges et permet aux eaux de s’infiltrer dans le sol. Ces formations boisées naturelles composent un élément paysager et esthétique, elles participent à la qualité de notre cadre de vie. Leur maintien et leur entretien entre la fin août et la mi-mars permettent de prévenir et d’amoindrir les différentes crues sur la commune.

Aujourd’hui si l’Avène suit, parfois, péniblement son cours, notamment en fonction des faibles précipitations de mai à septembre, cela fait bien longtemps que l’on ne s’y baigne plus dedans. Bien qu’elle soit poissonneuse, notamment en amont du moulin du juge (carpes, poissons-chats, gardons) les poissons « nobles » ont disparu et il est fortement recommandé de ne surtout pas les consommer.

[1] L‘usine Solvay qui fabrique de l’acide trifluoroacétique (TFA) et qui est installée sur la plateforme chimique de la commune. L’ONG déclare « Nous avons mesuré des concentrations de TFA de 7,6 mg/l dans le rejet, jusqu’à 7,5 mg/l dans l’Arias et 3,9 mg/l dans l’Avène, des cours d’eau entourant la plateforme chimique. Ces concentrations de TFA détectées dans certains échantillons d’eau de surface dépassent de loin les valeurs observées dans d’autres régions touchées par des pollutions aux PFAS c’est-à-dire aux polluants éternels. »