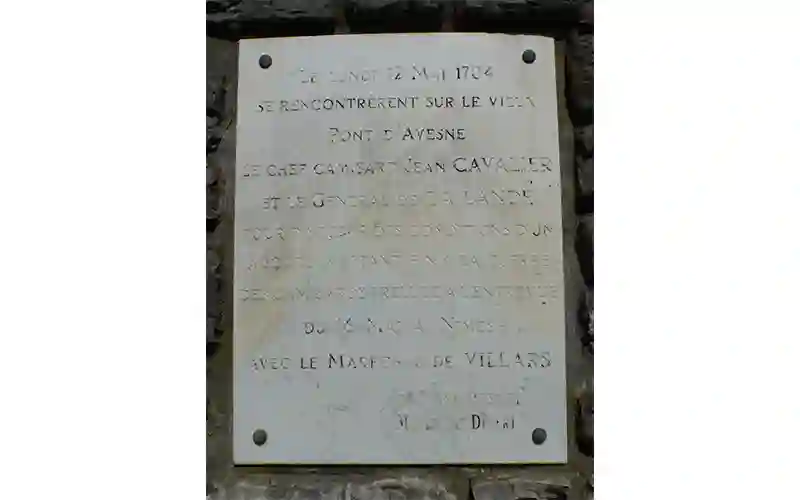

Négociation au pont d’Avène.

L’assassinat de François de Langlade, l’abbé du Chayla au pont de Montvert[1] le 25 juillet 1702, fut comme le signal de la guerre des Camisards.

Le 2 septembre 1702, Jean Cavalier avec 17 compagnons est déjà en action. Il attaque le presbytère de Saint Just et Vacquières. Le 4 octobre, il brûle l’église de Bagard et celle de Durfort. C’est durant le mois d’octobre que la commune de Saint-Hilaire ressent les premiers effets de la guerre des Camisards. Le gouverneur d’Alès avertit que les révoltés devaient brûler l’église de Saint-Hilaire, il a envoyé le 13 octobre, 30 soldats pour la protéger.

Durant les mois qui suivent, Jean Cavalier et les autres chefs camisards livrent des combats et brûlent des églises un peu partout dans la région. Quatre mois après la première alerte, le 21 février 1704, Jean Cavalier lui-même, brûle le château de Saint Hippolyte de Caton et les églises de Saint Hilaire de Brethmas et son presbytère et de Vézénobres.

Le 21 avril 1704, le maréchal de Villars, envoyé par Louis XIV, arrive à Nîmes. Il se donne pour première tâche la pacification des esprits. C’est un propriétaire de Vézénobres, Lacombe, un parent chez lequel Jean Cavalier avait travaillé comme « goujat » de berger[2] à l’âge de 12 ans, qui fut chargé par le brigadier-général marquis de La Lande[3], représentant le camp Royal, de faire les premières propositions de paix au chef le plus célèbre des camisards. Ce dernier lui propose comme lieu de rencontre le pont d’Avesne[4].

La rencontre au pont d’Avesne.

C’est le 12 mai 1704 qu’a lieu cette rencontre historique. La Lande arrive vers le pont à dos d’âne avec 25 dragons[5]. De l’autre côté, ça avance, en nombre très supérieur, les camisards sont une soixantaine. La discussion dure deux heures, une fois de plus, Jean Cavalier réclame la liberté de culte et le rétablissement de l’édit de Nantes. La Lande répond qu’il ne peut en être question. On se rabat sur la libération des prisonniers, le frère de Cavalier, Pierre, pris en otage, est libéré alors que Jean est amnistié ainsi que sa troupe et tous ceux qui ont été aux assemblées. Ils ont la permission de sortir du Royaume au frais du roi pour un total de 400 personnes. Un écrit fut rédigé sur-le-champ, signé par Cavalier, et une copie fut envoyée au roi le lendemain. A l’issue de la discussion, La Lande traverse le pont, s’avance vers les camisards et leur jette une centaine de Louis d’or en disant : « enfants, voilà pour boire à la santé du roi. » Comme personne ne les ramassait, Jean Cavalier dit à son oncle Lacombe de les ramasser, pour les distribuer aux pauvres de Vézénobres. S’il obtient quelques avantages personnels, Jean cavalier se vit refuser l’essentiel, c’est-à-dire la liberté de conscience et de culte. Il accepte néanmoins, ce marché de dupes et sa désaffection décapita l’insurrection. En quelques mois, tous les chefs camisards périrent dans les combats ou sous la torture. D’ailleurs, dans la mémoire collective protestante Gédéon Laporte et son neveu Pierre Laporte, Salomon Couderc, Abraham Mazel et Marie Durand restent des références parfois plus connues que Jean Cavalier.

Le 28 juin 1704, Jean Cavalier, en tant que chef des Camisards, se rend officiellement au marquis de la Lande. Il accepte de cesser la révolte en échange de certaines garanties de liberté de culte pour les protestants et de l’arrêt des persécutions violentes.

Après la signature de cet accord, il part en exil et se rend en Angleterre. Il eut un itinéraire exceptionnel, puisqu’il quitta la France dès 1704, il devint major général de l’armée anglaise et gouverneur de Jersey. Il mourut, un rien désabusé, à Chelsea quartier de l’ouest de Londres en 1740, loin de sa terre cévenole.

Ainsi se termine une des dernières grandes résistances protestantes en France. Cette paix marque donc la fin de la révolte des Camisards, mais non la fin des tensions religieuses en France, où les protestants continuèrent d’être marginalisés sous le régime de Louis XIV. En effet, la répression des Camisards fut ensuite renforcée et les persécutions contre les protestants se poursuivirent jusqu’à la fin du règne de Louis XIV. Quelques escarmouches vont aussi continuer à Saint Hilaire en 1704 et 1705[6].

Il fallut attendre 1787 et l’édit de tolérance du 29 novembre pour que les persécutions contre les protestants cessent. Par cet édit, le roi Louis XVI accorde aux protestants un état civil. Il leur assure le droit d’exister dans le royaume sans y être troublés sous un prétexte religieux.

[1] L’abbé (catholique) est assassiné alors qu’il retient prisonniers 7 jeunes protestants.

[2] Dans un contexte ancien, chez les bergers ou dans le monde rural, il pouvait désigner un garçon de troupeau, un aide-berger ou un jeune servant dans une exploitation pastorale.

[3] De son vrai nom, Jean Baptiste Jacques du Deffand.

[4] Orthographié Avène aujourd’hui.

[5] Sous Louis XIV, les dragons sont envoyés dans les Cévennes et en Normandie afin de contraindre les protestants à se convertir « pacifiquement ». Voilà pourquoi on parle de dragonnades pour désigner les persécutions des protestants.

[6] Voir les panneaux d’interprétation de Tribies avec le meurtre d’une famille protestante en 1705.