De l’est vers l’ouest, de la rue du Rieu vers le chemin du Château, le chemin du Bas Rieu traverse des milieux naturels et agri-naturels bien préservés au sein d’une zone urbanisée. À droite, coule le ruisseau du Rieu avec sa ripisylve entourée de frênaies, de prairies de fauche ou pâturées. À gauche, après des jardins et une pelouse pâturée, une colline, recouverte d’une pinède et de plantes typiques de la garrigue, contraste avec les prairies et jardins environnants (Fig. 1).

Fig. 1 Photographies par drone du chemin du Bas Rieu, avec les habitats

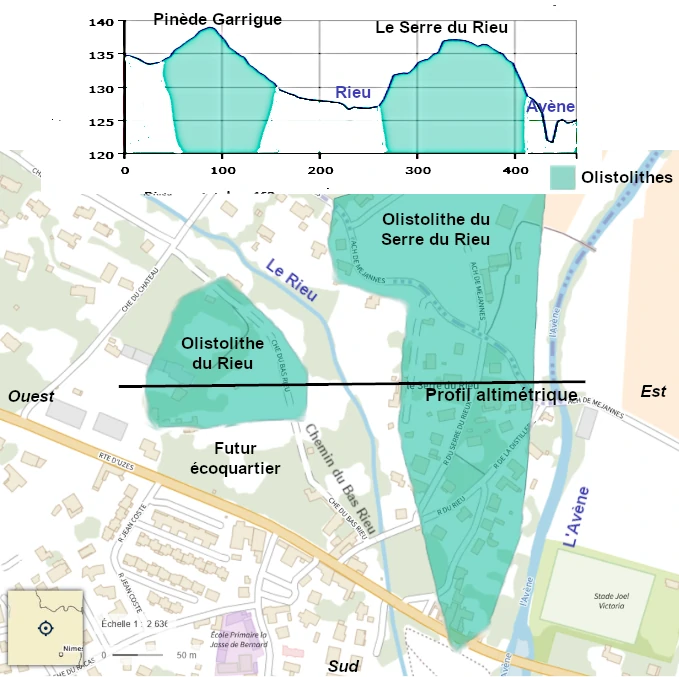

Le Rieu est un affluent de l’Avène dans lequel il se jette quelques centaines de mètres plus loin. Ces rivières s’écoulent entre des collines formées de blocs rocheux appelés olistolithes. Ils sont constitués de marno[1]-calcaires et de calcaire récifal[2] comme la roche du Mont Bouquet qui reposent sur les marnes gréseuses du fossé d’Alès. La présence de ces roches explique le développement de la pinède et de la garrigue (Fig.2).

[1] Marno-calcaire, roche formée de couches de calcaire qui alternent avec des couches de marnes.

[2] Le calcaire récifal est une roche composée de carbonate de calcium, formée par organismes constructeurs vivant en position de vie dans des environnements récifaux.

Fig. 2 Carte et profil altimétrique du Rieu.

Le cours d’eau avec sa ripisylve, les secteurs boisés (pinède, frênaie, friche arborée), les milieux ouverts prairies et garrigue sont des refuges pour la biodiversité. Ces habitats associés aux pâturages se raréfient en milieu urbain, ils constituent ainsi un milieu attractif pour les espèces locales, on parle de réserves de la biodiversité. Le Rieu constitue un axe de déplacement pour certaines espèces comme les amphibiens, les chiroptères et les odonates qui peuvent ainsi rejoindre le couloir écologique de l’Avène.

Au cours de votre balade le long de ce chemin, découvrez ces différents habitats, et quelques espèces de leur biodiversité.

Le ruisseau du Rieu et sa ripisylve

À l’entrée et à la sortie du chemin, sur la rue du Rieu et le chemin du Château, observez le ruisseau (Fig. 3) où poussent des plantes caractéristiques des zones humides, comme la menthe aquatique et la salicaire (Fig. 4). Près du ruisseau, vous entendrez la rainette méridionale (Hyla méridionalis) ou de la grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) sautée dans l’eau pour se cacher. Ce cours d’eau est aussi le refuge de la couleuvre vipérine (Natrix maura), elle y chasse les grenouilles et les petits poissons, elle ressemble à une vipère, mais elle n’est pas venimeuse ! Par une belle journée ensoleillée, les odonates[1] voltigent. Leurs larves sont des prédateurs aquatiques. Une fois leur taille atteinte après plusieurs mues, elles quittent l’eau et grimpent sur un support fixe au bord de la rive pour réaliser une dernière mue. De son exuvie (enveloppe larvaire sèche) émerge une libellule. Les arbres de la frênaie et de la ripisylve sont aussi des gîtes pour les chiroptères (chauves-souris) et pour de nombreux passereaux.

[1] Les odonates sont un ordre d’insectes à corps allongé, dotés de deux paires d’ailes membraneuses généralement transparentes, comme la libellule.

Fig. 3 Le Rieu à l’entrée du chemin et à la sortie du chemin

Fig. 4 : Sur les berges du Rieu, la salicaire commune (Lythrum salicaria) avec ses longues tiges portant des fleurs roses en épi et la pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica) avec ses capitules[1] de fleurs jaunes. Dans le ruisseau, un massif de menthe aquatique (Mentha aquatica).

Les prairies au bord du Rieu

À l’entrée du chemin, sur votre droite, de très grands tilleuls bordent la prairie de fauche. Plus loin, les prairies pâturées encadrent la rivière. Dans ces prairies poussent des espèces communes, des graminées[1], du plantain lancéolé (Plantago lanceolata), du trèfle des prés (Trifolium pratense) mais surtout une espèce protégée à l’échelle nationale, la tulipe précoce (Tulipa radii). Elles accueillent aussi des aristoloches comme l’aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante sur laquelle la « Diane » se reproduit. Ce papillon est une espèce protégée.

[1] Les graminées, aussi appelées poacées, sont une famille de plantes principalement herbacées, caractérisées par des feuilles linéaires et des fleurs en épis ou panicules, incluant céréales, herbes et bambous.

Fig. 5 La prairie pâturée en été, sur la droite la frênaie. La carotte sauvage (Daucus carota) dans la prairie

Fig. 6 : Quelques plantes de la prairie : l’inflorescence[1] en épi du plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Le trèfle des près (Trifolium pratense) et le fromental (Arrhenatherum album), la tulipe précoce (Tulipa radii).

Fig. 7 : Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante hôte du papillon la Diane (Zerynthia polyxena)

Une allée de mûriers blancs (Morus alba) borde la prairie pâturée, ce sont de très vieux arbres, vestiges de la période de la sériciculture dans la région. Leurs feuilles étaient l’unique nourriture des vers à soie. Ces vieux arbres sont des refuges pour les insectes.

Fig. 8 Allée de mûriers blancs, feuilles et fruits.

Les pelouses et les fourrés

La pelouse pâturée située sur votre gauche est plus sèche, il s’y développe des graminées, quelques espèces d’orchidées, les sérapias à long labelle, et l’ophrys abeille. Cet habitat est favorable à des reptiles (serpents, lézards), la couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et le seps strié (Chalcides striatus). Sous les cailloux éparpillés, des fourmis s’affairent et à leur contact des tout petits grillons (5 mm) appelés fourmigrils vivent à leurs dépens.

Fig. 9 : le brome érigé (Bromopsis erecta), le sérapias à long labelle (Serapias vomeracea), l’ophrys abeille (Ophrys apifera) au printemps.

Dans la pelouse bordant le chemin et dans les fourrés, des plantes communes des régions méditerranéennes se développent.

Fig. 10 Les herbacées au bord du chemin : l’urosperme de Daléchamps (Urospermum dalechampii), la chicorée sauvage ( Cichorium intybus), la picride fausse épervière (Picris hieracioides), la luzerne polymorphe (Medicago polymorpha)

Fig. 11 Les arbustes des fourrés : l’églantier (Rosa canina), l’aubépine (Crataegus monogyna), le prunellier (Prunus spinosa).

La pinède et la garrigue

Le chemin plus pierreux grimpe insensiblement, cette colline calcaire atypique dans ce lieu est un olistolithe, elle accueille des habitats d’espèces d’une grande richesse.

Au sommet, poussent des pins d’Alep (Pinus halepensis) dans lesquels niche le petit-duc scops (Otus scops), c’est un petit hibou de la taille d’un merle. À sa lisière, entre les thyms, on aperçoit des touffes d’une plante rare dans le département du Gard mais présente en région PACA, la fétuque grêle (Festuca inops).

Fig. 12 La pinède sur la colline calcaire, la fétuque grêle au premier plan sur la photographie 3.

Sur les pentes, la garrigue est constituée d’espèces typiquement méditerranéennes. La Diane se reproduisant à proximité dans des milieux plus humides, vient s’alimenter sur les fleurs. La zygène des garrigues (Zygaena erythrus), un papillon quasi menacé en Occitanie (l’adulte est observable de juin à aout), butine les fleurs de scabieuse et pond ses œufs sur les feuilles du panicaut.

Fig. 13 Quelques plantes de la garrigue : le thym (Thymus vulgaris), le panicaut (Eryngium campestre), la scabieuse (Scabiosa sp.), l’ornithogale de Narbonne (Loncomelos narbonensis), l’aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), la blackstonie perforée (Blackstonia perfoliata).

La friche industrielle arborée

Au bout du chemin, sur votre droite, une friche a été recolonisée. Les ronces (Rubus sp.) ont envahi cet espace, elles ont protégé la croissance des arbustes de frênes à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia) qui sont aujourd’hui des arbres. Dans les interstices et en lisière de la friche, se développent des plantes herbacées comme la cardère sauvage (Dipsacus fullonum), mais aussi l’aristoloche à feuilles rondes sur laquelle la Diane, le papillon protégé, se reproduit.

Fig. 14 : Friche arborée en été au premier plan : la cardère sauvage puis les jeunes frênes à feuilles étroites. En arrière-plan, la garrigue et la pinède.

Le long de ce chemin, sur la zone de pelouse pâturée, un écoquartier baptisé « La Diane » sera bientôt construit. Un diagnostic écologique a été réalisé pour localiser l’implantation des nouvelles constructions en prenant compte des caractéristiques paysagères et écologiques du site. Notamment en l’intégrant dans l’environnement naturel pour maintenir des corridors écologiques, et respecter les espèces protégées. Des données de cette étude réalisée par Naturae en 2021 ont été utilisées pour écrire cette page.

Rédaction : Claudie HUGUET-CARMONA

Crédits photos : avec le drone Cédric PHILIPPOT, les autres photos Claudie HUGUET-CARMONA